2012年06月18日

色については、好きな色を使って、施主好みのインテリアにすればよいのですが、

どうやら「色選びに失敗するのではないか」とか、「色をつけたら派手になりはしないか」

などと、心配される向きもあるようです。

インテリアに塗料を使う欧米では、色彩によるリフォームもこまめに行うようですが、日本の

住宅の場合は、これまで壁はオフホワイトやベージュといった無難な色が一般的で、壁面に

大胆な色を使う機会が少なかったので、一面だけでも色を変えるとなると勇気がいるのかも

しれません。そうした不安を解消するために、今回はアクセントの壁についてお話しましょう。

一壁をアクセントとして色を変えるなら

ベースとなる壁に対して一壁だけ色を変える場合、大切なのは、その部屋のどの壁の色を

アクセントにしたらインテリアが生き生きするか、ということです。

当然のことですが、壁面に背の高い家具などが置かれる場合は、その壁にアクセントとして

色を変えても意味がありません。また、窓や建具などがある壁面も避けます。

色が面的にあらわれないのでは、アクセントカラーの効果が半減してしまうからです。

色替えをする壁面は、一面がまるまる確保できる壁を選ぶとよいでしょう。もしもその壁に絵を

かける場合は、その絵がアイ・ストップにもなるので、それを強調するためにも、壁の色を変えて、

アクセントウォールにするのは好ましいといえます。

次に、色の選び方です。インテリアの色については、施主の好みで構いませんが、彩度の高い

鮮やかな色の場合は、壁の面積と色の見え方を考慮します。

赤や黄色などのように、鮮やかな色を大きな壁の一面に使うと、鮮やかさが倍増されて見えるので、

部屋が狭く感じられてしまいます。広い壁面に高彩度色を使う場合はそのことも考えて、若干、

鮮やかさを落とした色を選ぶとよいでしょう。

どうしてもその色をアクセントとして使いたい場合は、部屋の中の小さな面積の一壁や部分的に

あられた壁、柱形の部分だけにします。それだけでもインテリアの雰囲気はガラッと変わりますので、

リフォームや模様替え時に、部分的にでも色をつけるのはおすすめです。

一方、パステルイエローや、パステルピンクなどの淡い色調は、大きな面にすると実際よりも、明度が

高く白っぽく感じられるので、ベース部分の壁の色との差が感じられず、アクセントウォールとしての

効果を発揮しない場合があります。アクセントとして色を使う場合は、明度の差や彩度の差があるものを

選ぶとよいでしょう。さらに、柄と方向性についても配慮します。一見、無地に見える壁紙でも、よくみると

方向性があるものがあります。2色以上の色を変える場合は、この方向性を合わせるのがポイントです。

たとえば、基本となる壁が横方向にラインが出てくるような場合、アクセントカラーをつける壁も、

同じように横ラインに方向性が揃うようにします。

壁が縦ラインの場合は、アクセントとする壁も縦に目がいくようにするのです。

こうすると色に変化をつけても、方向性が揃うので、安定感があるのです。

花柄などのように方向性のない模様をアクセントウォールにする場合は、基本となる壁はできるだけ

プレーンな無地を選びます。そうすると、大胆な柄が一枚の絵のようになり、その壁そのものが

アクセントとして際立ちます。

また、ベースとなる壁とアクセントの壁の色の関係は、トーンをそろえるのがコツです。

トーンというのは「色の調子」のことで、よく「パステルトーン」とか「ヴィヴィットトーン」といった

色の強弱をいいますが、それとは別に、やや黄色みを感じる赤(朱赤)とか、やや青みを感じる

赤(紅赤)というように、同じ色でも色みが異なるものがあります。

2色以上の色を同じ部屋に組み合わせる場合は、この色みの調子を揃えると、色を変えても

壁に連続性がうまれ、空間が落ち着きます。

※(社)日本木造住宅産業協会機関誌「木芽」Vol.141より

2012年06月15日

眠りは、1日の疲れを癒し、心身を休息させる大切な時間です。

その睡眠の質をよくすることは、健康を維持するにも等しいこと。

そこで今回は、安眠を促す寝室の色や光について考えてみたいと思います。

よく、「寝室にはブルー系がいい」などといいますが、淡い色調ならばまだしも、青らしい青は

その色が水の冷たさをイメージさせるので、寒さを感じさせてしまいます。

特に、トイレに行く頻度が高くなるお年寄りの部屋をこの色にしたなら、より寒々しい感じが

して逆効果。寝室に寒色を使うのは、季節や色の濃さなどを考えてからにしたいものです。

では、どんな色が安らかな眠りをいざなうかというと、それは、パステルピンクやパステルイエローのような

淡い色調です。前回も紹介しましたが、これらの色は体の筋力がゆるみ、心も開放されたときに、被験者の

方々の心にイメージされた色でした。

ですから、こうした穏やかな色調や暖色系などは、リラックスを目的とする部屋に積極的に使ってほしい色

なのです。

さらに、全体的にやや黄みを感じさせるウォームトーンは、(たとえば、たまご色やベージュ系、ピンクの場合は

サーモンピンク、緑色の場合は、やや黄色みを帯びた緑などは、)体の緊張を緩め、気持ちを穏やかにさせます。

つまり、ホワイト系でもまっ白ではなく、やや黄色みを感じさせるオフホワイトやベージュ系の方が、寝室の壁面や

天井などに使う色としては相応しいのです。

そういう意味では木材は、すべて赤みや黄みを帯びた色。

木の家が心身ともにリラックスするのは、触角や嗅覚に加えて、視覚的にも心地よさを伴うからなのです。

和の空間が落ち着くのも、畳も木も和紙の色も、みんな黄みを帯びたウォームトーン。

この自然の素材色に人々がほっとするというのは、そうした理由だからです。このような空間に白熱灯があると、

ウォームトーンの色調を強調することになり、より温もりが感じられるようになります。

寝室には、白熱灯の色の光が人々の気分を静め、体内リズムをとりもどすことにもなるのです。

そもそも白熱電球の光は、夕陽の色に関連づけられています。

それは1日の終わりに向けて、活力が緩んでいく体内リズムの流れにも沿い、この赤みの色が疲れを癒し、

気分を豊かにしてくれるのです。さらに白熱電球は陰りをつくります。この陰影が、物の存在感や質感を高めます。

壁装材でも、エンボスのある素材はより質感を高めますし、たとえツルっとした平滑な壁紙であっても、

空間に奥行きがあらわれます。

けれど現在、急速に切り替えられているLED照明では、このような陰影がでないのが残念です。

今後の光の開発に期待したいものですね。加えて、寝室は必ずしも天井を高くする必要はありません。

体を横にして眠る私たちにとっては、むしろ低めの天井の方が、包まれているような安心感があります。

家具を配置する時も、1,800mmのチェストではなく、1,500mm以下の背の低い家具の方が、目線に落ち着きますし

壁面に絵画などを飾る場合も、やや低めの位置で、水平方向に目が向くほうが安定感があります。

※(社)日本木造住宅産業協会機関誌「木芽」Vol.140より

アメニティ&カラープランナー 葛西紀巳子さん寄稿

その睡眠の質をよくすることは、健康を維持するにも等しいこと。

そこで今回は、安眠を促す寝室の色や光について考えてみたいと思います。

よく、「寝室にはブルー系がいい」などといいますが、淡い色調ならばまだしも、青らしい青は

その色が水の冷たさをイメージさせるので、寒さを感じさせてしまいます。

特に、トイレに行く頻度が高くなるお年寄りの部屋をこの色にしたなら、より寒々しい感じが

して逆効果。寝室に寒色を使うのは、季節や色の濃さなどを考えてからにしたいものです。

では、どんな色が安らかな眠りをいざなうかというと、それは、パステルピンクやパステルイエローのような

淡い色調です。前回も紹介しましたが、これらの色は体の筋力がゆるみ、心も開放されたときに、被験者の

方々の心にイメージされた色でした。

ですから、こうした穏やかな色調や暖色系などは、リラックスを目的とする部屋に積極的に使ってほしい色

なのです。

さらに、全体的にやや黄みを感じさせるウォームトーンは、(たとえば、たまご色やベージュ系、ピンクの場合は

サーモンピンク、緑色の場合は、やや黄色みを帯びた緑などは、)体の緊張を緩め、気持ちを穏やかにさせます。

つまり、ホワイト系でもまっ白ではなく、やや黄色みを感じさせるオフホワイトやベージュ系の方が、寝室の壁面や

天井などに使う色としては相応しいのです。

そういう意味では木材は、すべて赤みや黄みを帯びた色。

木の家が心身ともにリラックスするのは、触角や嗅覚に加えて、視覚的にも心地よさを伴うからなのです。

和の空間が落ち着くのも、畳も木も和紙の色も、みんな黄みを帯びたウォームトーン。

この自然の素材色に人々がほっとするというのは、そうした理由だからです。このような空間に白熱灯があると、

ウォームトーンの色調を強調することになり、より温もりが感じられるようになります。

寝室には、白熱灯の色の光が人々の気分を静め、体内リズムをとりもどすことにもなるのです。

そもそも白熱電球の光は、夕陽の色に関連づけられています。

それは1日の終わりに向けて、活力が緩んでいく体内リズムの流れにも沿い、この赤みの色が疲れを癒し、

気分を豊かにしてくれるのです。さらに白熱電球は陰りをつくります。この陰影が、物の存在感や質感を高めます。

壁装材でも、エンボスのある素材はより質感を高めますし、たとえツルっとした平滑な壁紙であっても、

空間に奥行きがあらわれます。

けれど現在、急速に切り替えられているLED照明では、このような陰影がでないのが残念です。

今後の光の開発に期待したいものですね。加えて、寝室は必ずしも天井を高くする必要はありません。

体を横にして眠る私たちにとっては、むしろ低めの天井の方が、包まれているような安心感があります。

家具を配置する時も、1,800mmのチェストではなく、1,500mm以下の背の低い家具の方が、目線に落ち着きますし

壁面に絵画などを飾る場合も、やや低めの位置で、水平方向に目が向くほうが安定感があります。

※(社)日本木造住宅産業協会機関誌「木芽」Vol.140より

アメニティ&カラープランナー 葛西紀巳子さん寄稿

2012年06月13日

昨今、家庭における家事の意識は変わりつつあります。

家事参加に積極的な男性を良しとする風潮の是非は置いておいて(笑)、

家庭内の家事の実状についてのコラムをご紹介致します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

流行語大賞にも入った“イクメン”だけじゃなく、“カジメン”も増えているらしい。

調査結果によると「家事への参加が積極的である」と、半数近くの男性が自己評価している。

それでは、男性が家事に参加しやすい住まいとはどんなものだろうか?

■男性の半数は家事に積極的と回答するが、女性からは厳しい評価も

育児に積極的に参加する“イクメン”や会社に手づくり弁当を持参する“お弁当男子”など、

男性が積極的に育児や料理を行うことが話題になっている。

三菱地所ホームが全国の30代~50代の既婚男女800人に「住まいに関する意識調査」を

行ったところ、男性の家事参加について、男性自身は43.6%が積極的(積極的である9.8%、

割と積極的である33.8%)と回答した。

これに対し、女性からの積極的という評価は36.1%(積極的である8.8%、割と積極的で

ある27.3%)に下がり、積極的ではないという評価も26.3%あった。

家事参加に積極的でないと回答した男性にその理由を聞くと、「はじめから手伝う気がない」

(30.2%)、「忙しくて時間がない」(23.0%)、「特に必要性を感じていない」(13.7%)という放棄型の

回答も多いが、一方で「やり方がわからない」(23.7%)、「家事に必要なものがどこにしまって

あるか分からない」(19.4%)、「奥様が家事をしていると手伝うスペースがない」(12.2%)とやる気は

あるが参加しづらいという回答も多かった。

●ご自身(旦那様)は家事の参加に積極的だと思いますか?(単一回答)

※三菱地所ホーム調べ 『住まいに関する意識調査』より引用

家事に必要なものが分かりやすく収納され、家事スペースが十分ある住まいであれば、

非積極的な男性が家事参加をするのかどうか若干疑問も残るが、積極的と回答した

カジメンが、家事をしやすい住まいとはどういったものだろうか?

■キッチンや収納が男性の家事参加のポイントに

東京ガス都市生活研究所の調査結果によると、カジメンのキッチンでの不満は、「調理台が狭い」、

「キッチンが狭い」、「流しが狭い」、「生ごみ処理が面倒」、「収納場所が少ない」というものであった。

また、大和ハウスのメールマガジン会員へのアンケート結果によると、男性がよくする家事は、

1位「風呂掃除」、2位「屋外の掃除」、3位「食事の後片付け」、4位「部屋の掃除」、5位「料理」の

順であった。

こうしたことから考えると、男性が家族と一緒に家事をするには、まずキッチンが広いことが

ポイントになる。キッチンが広ければ、システムキッチンのサイズも大きくなる傾向にあり、

それに応じてシンク(流し)や調理台の幅も広い可能性が高く、カジメンの不満をかなり解消できる。

たとえキッチン自体のサイズが大きくなくても、形状や配置から動きやすいものを探すという

選択肢もある。また、生ごみ処理が面倒という人にはディスポーザー(生ごみ処理機)も

検討材料となるだろう。

収納も家事参加のポイントのひとつだ。収納が適材適所に配置してある間取りは、使うものを

すぐに取り出せるので便利。最新のシステムキッチンには、調理器具などを上手く収納できる

ものが多いし、廊下収納や玄関脇収納があれば、掃除機や屋外用掃除道具を収納できて

使い勝手がよい。

浴室が大きいというのもポイントになる可能性がある。

一般的に女性より体の大きい男性は、浴槽が小さいという不満を持つことが多く、女性より浴室の

サイズを重視する傾向にある。バスタイムの充実が、風呂掃除に拍車をかけるという効果を

生むかもしれない。

こうした動向を受けて、デベロッパーやハウスメーカーの一部に、男性の家事参加を意識した

住まいを提供するケースが出ている。ただし、まだ限定的な動きなので、実際に希望エリアで

こうした住まいに出合える可能性は多くはない。

一方、子育てママや共働き女性向けに家事がしやすい住まいは数多く提供されているので、

こうしたものを参考にして、カジメン向きの住まい探しをするのが効率的なのかもしれない。

(住宅ジャーナリスト 山本久美子氏 suumo寄稿より)

2012年06月09日

住宅ローン返済中に、毎回の返済額(約定返済額といいます)以外に、臨時の返済を行うことを

繰り上げ返済といいます。

繰り上げ返済で入金した分については、全額元金返済に充てられるので、支払利息額を減らす

ことができる、つまりは総返済額を減らす効果があります。

この効果は広く知られていて、今では住宅ローンを抱える人にとって、繰り上げ返済は当たり前の

ようになり、繰り上げ返済のしやすさも住宅ローン選びの一つの要素になりつつあります。

この繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の二つの方法があります。

一見しただけでは「期間短縮型」のほうが節約効果が大きく見えます。しかし「返済額軽減型」にも

同様の効果があり、リスク管理の観点からはお勧めできる方法なのです。

■「期間短縮型」のほうが効果が大きいと言われるわけ

「期間短縮型」は、毎回の返済額は変えずに返済期間を短くする方法、「返済額軽減型」は、期間は

同じままで毎回の返済額を減らす方法です。この二つの方法はよく下記のような比較がされています。

繰り上げ返済を1回行った場合の直接的な効果は上記例の場合で、

期間短縮型では軽減される利息は約93万円

返済額軽減型では約38万円

と大きく異なります。この利息軽減効果の額だけで、「期間短縮型のほうがお得」と一般的には

言われているのです。

しかし、この表でわかる範囲でも、効果として抜けている点があります。返済額軽減型は毎月返済額が

4,247円減っているので、1年間で約5.1万円、手元に残るお金が多くなります。この金額を運用していくなり、

繰り上げ返済にまわすなり、生かしていくことができれば、効果の差はもっと縮まるはずです。

■本当はどちらの方法でも効果はほぼ同じ

少し視点を変えて、二つの方法を比較してみます。

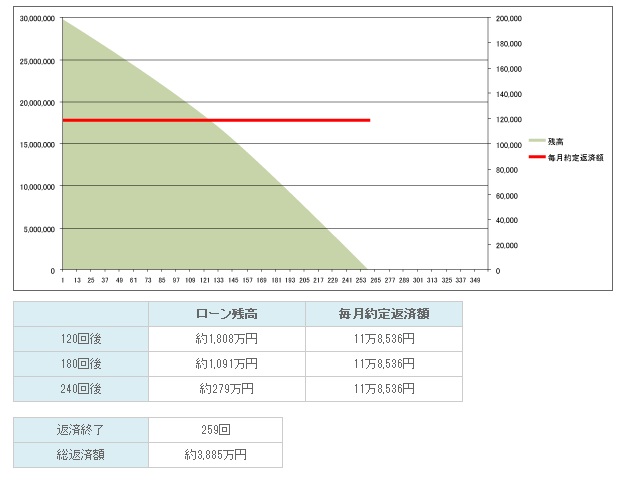

3,000万円を30年返済、ボーナス払いなし、金利2.5%の場合、毎月返済額は11万8,536円です。

毎月15万円の支払いができる余裕があるとし、毎月約定返済額(決められている返済額)との差額を

繰り上げ返済していくものとします。

その繰り上げ返済を「期間短縮型」で行った場合と、「返済額軽減型」で行った場合のローン残高と

毎月約定返済額をグラフにすると次のようになります。

<期間短縮型の場合>

毎月150,000円−118,536円=31,464円 を毎月繰り上げ返済する

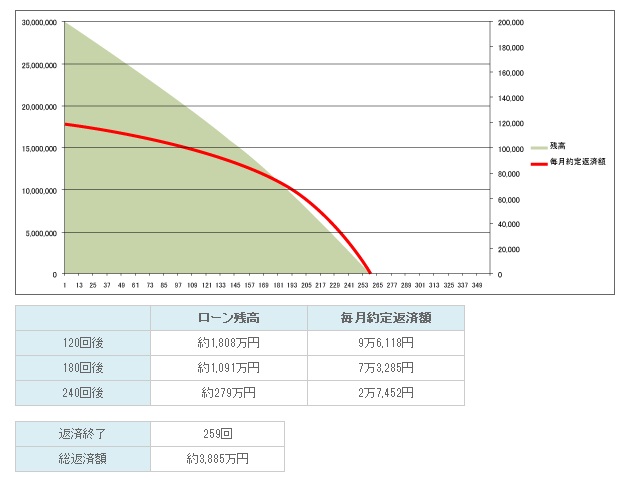

<返済額軽減型の場合>

毎月の約定返済額と15万円との差額を毎月繰り上げ返済する。約定返済額自体が毎月少なくなっていくので、

繰り上げ返済額は1回目は31,464円、120回目で53,882円と増えていく。

どちらの方法も、約定返済額と繰り上げ返済額の合計額は、毎月15万円です。

つまり、繰り上げ返済をいくらする、と考えるのではなく、約定返済と繰り上げ返済の合計で

いくら返済していくか、と考えた場合には、どちらの方法も理論上では同じ効果があるのです。

「返済額軽減型」でも次第に毎月約定返済額が減っていき、ゼロになったところで返済が終了するので、

結果的に期間も短縮されます(ただし、数年に1回など繰り上げ返済と繰り上げ返済の間が長い場合には、

期間短縮型のほうが総返済額は少なくなります)。

ほとんど同じ効果ですが、一つ大きな違いがあります。それは毎月約定返済額です。

「期間短縮型」で繰り上げ返済した場合には、毎月約定返済額は当初のままですが、「返済額軽減型」で

行えば次第に減っていきます。つまり、必ず支払わなくてはならない金額が少なくなっていくのです。

■「返済額軽減型」で繰り上げ返済して将来のリスクに備える

どちらの方法で繰り上げ返済しても同じ効果なら、どちらでも良いというご意見もあるでしょう。

しかし、最近は変動金利型など、将来金利が変動するタイプのものを借り入れている人が多くなっています。

「返済額軽減型」で繰り上げ返済をしておけば、金利上昇に伴い返済額アップした場合でも、対応しやすく

なるでしょう。

また、長い人生何が起きるかわかりません。家計が厳しくなったときに、絶対に支払わなくてはならない金額は

少なければ少ないほど助かります。災害、不景気、健康状態など私たちをとりまくリスクは以前にもまして

増えています。これからの繰り上げ返済は、基本的には「返済額軽減型」で行うことをお勧めしたい理由は、

将来の負担感をなるべく少なくしておきたいからなのです。

2012年06月04日

■マンションの寿命は30年?

「日本の住宅は欧米に比べて寿命が短い」とよく言われます。

マンションの購入希望者の中にも、同じようなイメージを持っている人は少なくありません。

その根拠の一つに挙げられるのが図1のデータです。

日本の住宅は30年、アメリカが55年、イギリスが77年・・・。

これを見て「マンションは30年しかもたない」と思ってしまう人もいるようです。

しかし、それは正しくありません。この図の基になったデータは「滅失住宅の築後経過年数」です。

理由のいかんを問わず、取り壊された時点の築年数を単純に平均した数値を示しています。

災害で損壊を受けて取り壊された例もあれば、まだまだ使える住宅を新たに建て替えるために

解体した例もあるでしょう。

しかも、このデータはマンションだけでなく木造一戸建ても含めた住宅全体の統計です。

鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造や鉄筋コンクリート(RC)造のマンションの寿命が30年しかない・・・

というわけではないのです。

■40年以内に建て替えられるマンションも!その理由は?

では、マンションは何年くらいで建て替えられているのでしょうか。

1970年代半ばから現在までの30数年間で建て替えられた事例は、100件程度しかありません(阪神淡路

大震災の再建マンションは除く)。その建て替え時の築年数を見ると40年未満のマンションもあります。

「40年」という数字だけで判断すれば、確かに短いですね。

しかし、建て替えの理由を見ると、コンクリートが朽ち果てて物理的な寿命が来たというケースではないようです。

その多くは、骨組みはしっかりしていても設備配管類が老朽化して修繕や交換にコストがかかり過ぎる

といった経済的理由や、5階建てでエレベーターがないなど、

現代の生活実態に合わないといった機能的理由が中心です。

また、1970年代頃までにできたマンションは、容積率が余っているケースが少なくありません。

これまで建て替えに成功したのは、法定容積率に満たない余った容積を生かし、床面積を増やして

土地の高度利用を図ったケースがほとんどです。

容積率いっぱいに建てられている場合でも、複数のマンションやビルの再開発などによって容積の緩和を

受けて建て替えを実現したケースもあります。1990年前後のバブル期には、わずか築20年程度で建て替え

られた事例がありました。地価暴騰で容積を余らせておくのがもったいないとか、小さいビルをまとめて大きく

したほうが付加価値が上がるから再開発するなど、社会的背景が引き金になった例も多いのです。

その意味で、単純に「建て替え時の築年数=寿命」とは、考えないほうが賢明でしょう。

■法定耐用年数が一つの目安

「マンションの寿命は何年?」という質問には、「実際のところはわからない」というのが、

現状を踏まえた答えといわざるをえません。

というのも、日本にマンションができ始めてから50年足らずの歴史しかなく、物理的に朽ち果てて

寿命を迎えた事例がまだないからです。

しかし、「わからない」中でも一つの目安になるのが法定耐用年数です。

これは、会計上の減価償却費を計算するために財務省令で定められたもので、資産の種類、構造、

用途によって異なります。鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造や鉄筋コンクリート(RC)造の建物の

耐用年数は、1998年以降に建てられたものは住宅で47年、事務所で50年となります(「SRC造やRC造の

住宅=マンション」と考えてください)。

ただし、あくまでも「耐用年数=寿命」とは言えないことに注意してください。

法定耐用年数は「標準的な資産を対象とし、原則として、通常の維持補修を加えながら通常の

使用条件で使用した場合の効用持続年数を基礎として定める」と定義されています。

会計上の基準ですから、物理的な側面よりも「効用」、つまり経済的・機能的な価値に基づいているのです。

時代によっても変化します。現在の法定耐用年数は1998年に改定されました。

住宅の場合、現行で47年ですが、改定前は60年と、約2割短縮したわけです。

もちろん、物理的な寿命が短くなったわけではありません。前述した機能的、社会的な要素が強いと考えられます。

むしろ、素材の質が向上し、建設技術も進んでいるため、物理的な寿命は現在のほうが伸びているはずです。

昨今の「200年住宅」を目指す動きも、こうした技術的背景が裏付けになっています。

■マンションの寿命は居住者が作るもの

マンションの寿命は人間の寿命に似ています。日本人の平均寿命は、男性が79歳、女性が86歳

(2007年・厚生労働省発表データより)ですが、誰もが同じようにその年まで生きるわけではありません。

天寿もあるかもしれませんが、健康管理を心がけることで長生きできるようになります。

マンションにおいても、建物の保守点検をきちんと行い、必要な時期に適切な修繕を行うことで長持ちさせる

ことができるわけです。逆に維持管理をおろそかにすれば、資産としての価値が落ちてしまいますし、実質的な

寿命を短くしてしまいます。つまり「マンションの現実的な寿命は、そのマンションの入居者と管理会社が

作り上げるもの」とも言えるのではないでしょうか。

「いつ寿命が来るのか」とか「古くなると売れなくなるのではないか」という心配もあるかもしれません。

しかし、ヴィンテージマンションのように、築30~40年たっても資産価値を保ち、売買の取引が行われている

ケースは珍しくないのです。建物自体も朽廃するどころか、むしろ重厚さを増し、魅力を高めています。

これまで説明してきたように、「マンションの寿命」には、物理的な寿命、機能的な寿命、経済的な寿命、

社会的な寿命のように、さまざまな側面があり、相互に絡み合っています。

個々のマンションが置かれた環境や維持管理の仕方によっても、寿命は変わってきます。

単なる数字にこだわるのではなく、どれだけ愛着を持って住み続けられるか、という視点にたって、

総合的に判断するのが良いのではないでしょうか。

(AllAbout マンションの資産価値より)

2012年05月31日

土地探しはプロに任せるのが一番、というシンプルな結論に

新しく住まいを建てた人(1236人)に「今回取得した土地はどうやって見つけましたか?」と質問したところ、

以下のような結果になりました。

「ハウスメーカーからの紹介」が約半数とダントツの結果。

「不動産会社からの紹介」を含めると、六割を超える人がプロに紹介してもらって土地を購入しています。

希望する場所にいって、空いている土地を探しまわる、いわゆる「足で探す」スタイルは一割を切っていますから、

方法としてはあまり効率が良くないのかもしれません。

新聞や折り込みチラシ、雑誌やインターネットなどの「メディア」で見つけたという人も二割いますので、

プロに依頼しつつ、自分で各種メディアを利用して探す、という方法がベストミックスであると言えそうです。

自分のことは自分で決める、というわけじゃないらしい

もう一つ「今回取得した土地を契約する前に、自分以外に事前に誰かに見てもらい、アドバイスを

もらいましたか?」という質問には、五割弱の人が「自分(夫婦)のみで見学し、購入を決めた」と

回答しています。

裏を返せば、約半数の人は「誰かに見てもらってアドバイスをもらう」という方法を取っているようです。

両親に見てもらうという人が多いのは、アンケート実施前から想定していましたが、「ハウスメーカーの

担当者に見てもらった」という人が意外に多かったという印象です。

『先に家を建てるメーカーを選定して』から土地を購入するというスタイルもアリ、だということですね。

土地探しはプロに任せる、が家を建てる近道なのかも

今回のデータを見る限りでは、そういう結論になりそうです。

(suumoジャーナルコラムより)

2012年05月29日

買ったり建てたりしてマイホームを手に入れるとき、ほとんどの人は住宅ローンを借りることになる。

その際に、必ず事前に「銀行の審査」がある。この審査によっては、借りられなかったり、借入額や

適用金利などに制約が出る場合もあるのだが、いったい何を審査されているのだろうか?

■年収より年齢の審査のほうが実施率は高い!?

「平成23年度民間住宅ローンの実態に関する調査」結果報告書(国土交通省住宅局)に

興味深いデータが掲載されている。住宅ローン等に関する融資審査についてだ。

「審査」は、銀行や銀行が提携する保証会社の審査基準に照らして、借りる人が返済可能か

どうかを判断して融資を決めるものだ。

融資審査に関する調査結果は、民間の金融機関1256件の回答を基にしたもので、融資を

する際の審査項目の上位は、

1.完済時年齢(99.3 %)

2.借入時年齢(97.5 %)

3.返済負担率(97.3 %)

4.勤続年数(96.0 %)

5.年収(95.8 %)

となった。つまり、年収よりも年齢や勤続年数のほうが審査されているということだ。

回答した金融機関の9割以上が審査する際の項目としているものを下表に抜粋したが、

この結果から分かるように、借りる人の返済能力と物件について、次の6つが重視される。

それぞれについて、詳しく見ていくことにしよう。

■住宅ローンの審査で見られる上位6項目

1.申込時年齢と完済時年齢

年齢については、一般的に、借入時は20歳以上70歳まで、完済時年齢は80歳までと

いうのが多い。具体的な回答内容では、借入時年齢の上限にばらつきがあるが、

完済時年齢は80歳未満という回答が903件と圧倒的に多い。だからと言って、50歳で

返済期間30年のローンが簡単に組めるかというと、定年後の返済期間が長いため、

返済期間を短くしなければ借りられないということもあるので要注意。

2.年収と返済負担率

返済負担率とは、ローンの年間返済額を年収で割ったもの。

源泉徴収票の税込み年収が600万円でローンの年間返済額が150万円なら、返済負担率は

25%になる。一般的に銀行では、この返済負担率を年収などに応じて、25%~40%程度に

置いているようだ。具体的な回答内容でバラツキがあるのは、一律で年収や返済負担率に

上限を設けるのではなく、年収や次に挙げる勤務状況などによって、条件を変えているからだろう。

3.勤務先の勤続年数や雇用形態

安定した収入があるほど返済能力が高いと見られるので、勤続年数が長いほど有利になる。

一般的には、勤続3年以上が条件と言われているが、回答内容では1年以上と3年以上に分かれた。

また、残念ながら派遣社員や契約社員は融資対象外とする回答が多く、雇用の安定性が低いと

見られてしまうようだ。

4.債務(借金)状況

先ほどの返済負担率では、借りようとしている住宅ローンに限らず、カードローンなどの

借り入れの返済額も合計して計算される。既に借金がある場合は、住宅ローンの借入額が

減ってしまう場合もあるので、事前に返済して借金をなくしておきたい。

カードローンなどで返済が滞った履歴があると、審査では不利になってしまう。

5.健康状態

なぜ健康状態が問題になるかというと、団体信用生命保険(団信)の加入が審査の条件と

なるからだ。団信とは、住宅ローンの返済中に、ローン契約者が死亡または高度障害に

なった場合、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を支払い、

ローンが完済となる制度。生命保険なので、極端に健康状態が悪い場合などは加入できない

ことがある。

以上は借りる人の返済能力に関する審査項目だが、調査結果の6位に物件の「担保評価」が

挙がっている。回答金融機関1256件のうち814件が担保評価は融資判断に影響すると回答している。

6.担保物件の評価

一般的に融資を受ける際、物件には担保として銀行の抵当権をつける。銀行は担保について、

土地や建物をいくら程度と評価するか、権利関係や建築基準法など法規上の問題がないか、

などを調べる。したがって、銀行の評価額以上を借りることは難しくなる

。必ずしも物件価格=担保価値ではないことに注意しよう。

さて、調査結果を参考に、住宅ローンの銀行の審査項目について見てきたが、ほとんどの銀行は

借りる人ごとに詳しく返済能力を審査している。契約社員でも勤続年数が長く安定しているとか、

転職したてでも年収が上がる場合は返済できると見なすとか、金融機関によって審査基準が

違うこともある。審査が通らなかったと言って諦めずに、複数の金融機関にあたるとよいだろう。

ただし、無理な借り入れを希望している場合は、物件を見直して借入額を減らすなども検討してほしい。

※国土交通省「平成23年度民間住宅ローンの実態に関する調査」P22 2(2)審査項目より構成比90%以上を抜粋

国土交通省「平成23年度民間住宅ローンの実態に関する調査」結果報告書:PDF

(suumoジャーナル 「マネーと制度」より)

2012年05月28日

コンクリートがもてはやされた時代を経て、木の良さも再認識されているようです。

それは住宅だけでなく、幼稚園や学校、高齢者施設など、さまざまな施設で木材が

使われていることからも知ることができます。

建築上の制約などにより、ホンモノの木を使えない場合でも「せめて視角的に癒されたい」

という気持ちからでしょうか、"木目柄" "木調"の素材を使った空間も多く目にします。

フローリングや木製建具などの製品カタログを見ると、一般に、「ライトブラウン」

「ダークブラウン」「ミディアムブラウン」「ホワイト」などと、色の濃さによって樹種ごとに

名称をつけている場合が多いようですが、これを、色みの傾向からとらえていくと、

赤み寄りか黄み寄りかに分類することができます。

もちろん両方にまたがっているものも数多くあるのですが、基本は、色の傾向をその

どちらかに仕分けることができます。

不透明塗料でなければ、白い塗装を施した製品でも、樹木の色の特徴が表面に

あらわれるので、まっ白になることはなく、「黄みを帯びている白」か、「赤みを帯びている白」

として見ることができます。インテリアコーディネートをする場合は、この色みの傾向に沿って

各部位の内装色を選んでいくと、空間はまとめやすくなります。

たとえば、黄みを感じるダークブラウンの床だったら、それにあわせて、建具もドア枠も

黄み寄りのものを選ぶのです。もしも建具を白にするのなら、その白は「赤みがかった白」

ではなく、「黄みによった白」を選びます。家具も同じです。

メーカーの異なる家具を組み合わせる場合などは、全く同じ素材や色に揃えることが

できないことが多くあります。その場合は、色みの傾向を揃えていくと、全体的に

バランスが良くなります。

それは、木の色だけではありません。壁をビニールクロスにする場合でも、色の奥にある

"色みの傾向"を見るのです。たとえば、オフホワイト(黄みがかった白)の木製建具にピンクの

壁クロスを組み合わせる場合、そのピンク色は、やや黄みを感じるサーモンピンク系にします。

白とピンクで、色そのものは違っていても、色みの傾向が一貫するので、馴染みがよく、

全体的に調和感が得られるのです。この考え方を基本として、色の選定をしていくと、

インテリアはまとめやすく、心地よい空間をつくることができます。

【「木芽」Vol.142 アメニティ&カラープランナー葛西紀巳子寄稿抜粋】

2012年05月24日

2012年税制大綱のとおり、認定低炭素住宅には税制上のインセンティブが

与えられます。

とはいえ、低炭素って?という根本的な疑問も残りますね。

イメージとすれが従来の省エネ性能を一歩踏み込んだ、または細分化した

性能かなと思っていますが、なにせまだ詳細には分かっていませんので、

何とも言えません。

そこで、いろいろ調べるととても分かりやすいイメージ図発見!!

<認定低炭素住宅 戸建て住宅のイメージ図>

うーん、何だかとても大変そう…。(笑)

低炭素住宅には様々な税法上の特典がありますが、なかでも所謂「所得税の住宅ローン控除」では

一般住宅に比べ100万円の控除枠増加となっていますので大きいですよね?

でもこの図を見ると新たに低炭素住宅に適合する設備投資は100万円ではとても足りなさそうです。

まあ、金銭的なメリットの有無がどうかという趣旨の制度ではありませんので、こんな話し方を

するとちょっとナンセンスですね。すみません。m(__)m

あくまで、都市のエネルギー事情を改善する為の施策ですので大いに活用されることを望みます。

与えられます。

とはいえ、低炭素って?という根本的な疑問も残りますね。

イメージとすれが従来の省エネ性能を一歩踏み込んだ、または細分化した

性能かなと思っていますが、なにせまだ詳細には分かっていませんので、

何とも言えません。

そこで、いろいろ調べるととても分かりやすいイメージ図発見!!

<認定低炭素住宅 戸建て住宅のイメージ図>

うーん、何だかとても大変そう…。(笑)

低炭素住宅には様々な税法上の特典がありますが、なかでも所謂「所得税の住宅ローン控除」では

一般住宅に比べ100万円の控除枠増加となっていますので大きいですよね?

でもこの図を見ると新たに低炭素住宅に適合する設備投資は100万円ではとても足りなさそうです。

まあ、金銭的なメリットの有無がどうかという趣旨の制度ではありませんので、こんな話し方を

するとちょっとナンセンスですね。すみません。m(__)m

あくまで、都市のエネルギー事情を改善する為の施策ですので大いに活用されることを望みます。

2012年05月19日

【なぜ築30年超の物件が人気なのだろう?】

東日本不動産流通機構が2011年に成約した首都圏の中古住宅について調べたところ、

築30年を超える物件の取り引きが拡大していることが分かった。

なぜ築30年超の物件が人気なのだろう?

東日本不動産流通機構は、2011年の首都圏の中古マンション・一戸建ての

成約・新規登録状況を、築年数(建築後経過年数)から分析した「築年数から

見た首都圏の不動産流通市場」を発表した。

これによると、昨年首都圏で成約した中古マンションの築年帯別構成比率は、

築10年以内32.7%(前年35.2%)

築11~20年29.0%(同27.9%)

築21~30年20.1%(同20.9%)

築30年超18.2%(同16.0%)

だった。特に、築30年超の比率が拡大しており、10年前の4.8%から18.2%へと

大幅に伸びている。

一方、昨年首都圏で成約した中古一戸建ての築年帯別構成比率は、

築10年以内23.9%(前年25.2%)

築11~20年34.0%(同34.5%)

築21~30年24.6%(同24.5%)

築30年超17.5%(同15.8%)

で、同様に築30年を超える物件の比率が拡大している。

築30年超の中古住宅が売れている(買われている)というのは、やや意外な気もするが、

その理由を探っていこう。

※東日本不動産流通機構「築年数から見た首都圏の不動産流通市場」(P2)より抜粋、2010年・2011年部分を加工

【築30年超の中古住宅は流通量が多く価格が安い】

築30年超の中古住宅が売れている背景には、住宅市場に物件が多く流通している

ことが挙げられる。新規登録物件(新規売り出し物件)の状況を見ると、

築30年超の中古マンションは21.0%

中古一戸建ては19.2%

の構成比率となっている。市場に売り出されている中古住宅のうち、5物件に1物件は

築30年超であるということだ。

次に、何と言っても価格が安いことが挙げられる。

平均価格を見ると、築5年以内の中古マンションが3908万円であるのに対して、

築30年超になると1324万円となり、実に1/3の価格で買えることになる。

また、中古一戸建ての平均価格はそこまで下がらないが、築10年までの築浅の

ものよりも築古のほうが土地の平均面積が広くなる。

※東日本不動産流通機構「築年数から見た首都圏の不動産流通市場」(P5)より抜粋

【築30年超を買うなら、リフォームも検討を】

1970年代後半から80年代に新築のマンションが大量に供給されたことで築30年超の

ストックが多いことに加え、買ってから数年で住み替える人が減り、長く住んでから

住み替える人が増えたことから、築年の古いものが市場に出回っている。

こうした背景に価格の安さが加わって、中古マンションが売れているのだ。

かたや一戸建ては、かつては築30年以内で建て替えてしまっていたものが、リフォームの

技術の進歩やコストパフォーマンスの向上によって、築30年超でもリフォームすれば住み

続けられるようになったことが大きい。

また、築30年超の一戸建ては、土地としての需要がある。建物は壊して更地にして、新たに

住宅を建てて販売するといった目的で買われることも多い。

ただし、築30年超の中古住宅を買う場合には、注意点もある。建物が古くなったまま買って、

そのまま住むというのは避けたほうがよい。

築年の古い中古住宅は価格が安いので、リフォームをしても新築や築年の浅いものより安く納まる。

建物や設備機器の劣化状況を調べて、快適に暮らせるようにリフォームを施したうえで、住み

続けるということが必要だ。

また、一戸建てであれば、リフォームにあわせて耐震改修を行うこともポイント。

マンションであれば、外観や共用部分などに過去の大地震による大きな損傷はないかなど、

頑丈につくられていることも確認しておきたい。

東日本不動産流通機構「築年数から見た首都圏の不動産流通市場」

PDF:http://www.reins.or.jp/pdf/trend/rt/rt_201203.pdf

東日本不動産流通機構が2011年に成約した首都圏の中古住宅について調べたところ、

築30年を超える物件の取り引きが拡大していることが分かった。

なぜ築30年超の物件が人気なのだろう?

東日本不動産流通機構は、2011年の首都圏の中古マンション・一戸建ての

成約・新規登録状況を、築年数(建築後経過年数)から分析した「築年数から

見た首都圏の不動産流通市場」を発表した。

これによると、昨年首都圏で成約した中古マンションの築年帯別構成比率は、

築10年以内32.7%(前年35.2%)

築11~20年29.0%(同27.9%)

築21~30年20.1%(同20.9%)

築30年超18.2%(同16.0%)

だった。特に、築30年超の比率が拡大しており、10年前の4.8%から18.2%へと

大幅に伸びている。

一方、昨年首都圏で成約した中古一戸建ての築年帯別構成比率は、

築10年以内23.9%(前年25.2%)

築11~20年34.0%(同34.5%)

築21~30年24.6%(同24.5%)

築30年超17.5%(同15.8%)

で、同様に築30年を超える物件の比率が拡大している。

築30年超の中古住宅が売れている(買われている)というのは、やや意外な気もするが、

その理由を探っていこう。

※東日本不動産流通機構「築年数から見た首都圏の不動産流通市場」(P2)より抜粋、2010年・2011年部分を加工

【築30年超の中古住宅は流通量が多く価格が安い】

築30年超の中古住宅が売れている背景には、住宅市場に物件が多く流通している

ことが挙げられる。新規登録物件(新規売り出し物件)の状況を見ると、

築30年超の中古マンションは21.0%

中古一戸建ては19.2%

の構成比率となっている。市場に売り出されている中古住宅のうち、5物件に1物件は

築30年超であるということだ。

次に、何と言っても価格が安いことが挙げられる。

平均価格を見ると、築5年以内の中古マンションが3908万円であるのに対して、

築30年超になると1324万円となり、実に1/3の価格で買えることになる。

また、中古一戸建ての平均価格はそこまで下がらないが、築10年までの築浅の

ものよりも築古のほうが土地の平均面積が広くなる。

※東日本不動産流通機構「築年数から見た首都圏の不動産流通市場」(P5)より抜粋

【築30年超を買うなら、リフォームも検討を】

1970年代後半から80年代に新築のマンションが大量に供給されたことで築30年超の

ストックが多いことに加え、買ってから数年で住み替える人が減り、長く住んでから

住み替える人が増えたことから、築年の古いものが市場に出回っている。

こうした背景に価格の安さが加わって、中古マンションが売れているのだ。

かたや一戸建ては、かつては築30年以内で建て替えてしまっていたものが、リフォームの

技術の進歩やコストパフォーマンスの向上によって、築30年超でもリフォームすれば住み

続けられるようになったことが大きい。

また、築30年超の一戸建ては、土地としての需要がある。建物は壊して更地にして、新たに

住宅を建てて販売するといった目的で買われることも多い。

ただし、築30年超の中古住宅を買う場合には、注意点もある。建物が古くなったまま買って、

そのまま住むというのは避けたほうがよい。

築年の古い中古住宅は価格が安いので、リフォームをしても新築や築年の浅いものより安く納まる。

建物や設備機器の劣化状況を調べて、快適に暮らせるようにリフォームを施したうえで、住み

続けるということが必要だ。

また、一戸建てであれば、リフォームにあわせて耐震改修を行うこともポイント。

マンションであれば、外観や共用部分などに過去の大地震による大きな損傷はないかなど、

頑丈につくられていることも確認しておきたい。

東日本不動産流通機構「築年数から見た首都圏の不動産流通市場」

PDF:http://www.reins.or.jp/pdf/trend/rt/rt_201203.pdf