2013年07月24日

外国籍となった親族がいる場合での相続のお話しです。

不動産取引の相続をお世話する際には、外国籍とまでいかないまでも、

海外勤務の方がいる場合などはよく見受けられます。大使館を経由しての

必要書類入手は思わぬ手間を取ることになります。そもそも親族との交流が

少ない方は、相続人と連絡が取れないケースも多く、遺産分割協議に

時間が掛かる事が非常に多いです。

いつ何時我が身に降りかかるか分からない相続…

直系がいないDINKS世帯などは、対象が兄弟姉妹に及びますので複雑になりがちです。

もしもの時の為に、親族とある程度の交流は維持しておくことが望ましいのでしょうね。

===============================================================

Q.国籍を離脱した相続人に相続権はあるのか?

今年の5月に主人が亡くなりました。私たちには子供が無く、銀行口座の払い戻しや

自宅不動産の相続登記をするためには、共同相続人である主人の両親、または両親が

亡くなっている場合は兄姉のハンコが無いとダメだと法律相談で言われました。

主人は5人兄弟の末っ子。複雑な家庭で他の兄姉とも付き合いが無く、私はどこに

住んでいるのかも知りません。そこで、いつも年賀状をもらっているすぐ上のお姉さんに

連絡して教えてもらったのですが、2番目のお姉さんが、外国人と結婚されていて

国籍を離脱されており、取り寄せた戸籍でも行方が分かりません。

このような場合、どうすれば良いでしょうか。戸籍を離脱されたら相続権もなくなると

考えてよいのでしょうか?

癌であっという間に亡くなったものですから、何の準備もしていませんでした。

途方に暮れています。よろしくお願いします。

A.相続権は無くなりません

相続に関する法律は、亡くなった方の国の法律が適用されます。

したがって、日本の法律では、外国籍になった相続人も相続権は無くなりませんので、

遺言書が無い場合は、その方も含め、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

したがって、外国籍になられた相続人を探し出す必要があります。

探して見つかればよいのですが、中には、戸籍などをたどっても現在の所在が分からない

場合もあります。その場合はどうするかというと、行方不明者の代わりに「不在者財産管理人」

という代理人を立てて、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

具体的には、家庭裁判所に選任の申し立てを申請します。ただし、代理人が勝手に相続放棄を

することはできませんので、いろいろ専門的な手続きが必要です。これについては、相続登記の

手続き依頼を前提に司法書士などにご相談されることをお勧めします。

もっとも、預貯金の払い戻しの場合は、金融機関ごとに簡易的な手続きが用意されている

場合もありますので、各金融機関に相談してみましょう。

看病ののち、ご主人を亡くされただけでも精神的にお疲れだと思いますが、そのうえにこのような

手続きに時間と神経を使わなければいけないのは、大変なこととお察しします。

~中略~ お子さんがおられない方は特に、残された方のために遺言書を遺す必要性が高いです。

今回の手続きが終了し、お気持ちに余裕ができてからで構いませんので、今度は相談者であるあなたも

遺言書を遺し、不動産を含む資産の承継者を決めておかれることを強くお勧めします。

(NIKKEI住宅サーチ 「住宅ねっと相談室 あらかると」より抜粋)

タグ :相続対策

2013年07月03日

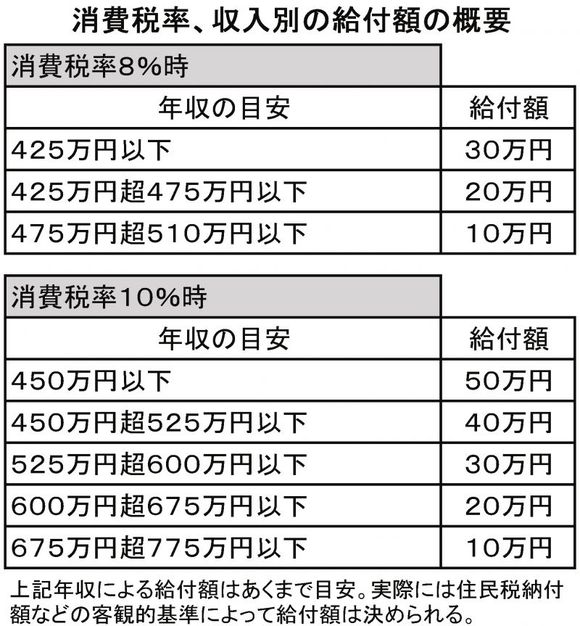

かねてから議論が行われてきた「消費税増税に伴う住宅購入時の負担軽減策」について、

6月26日(水)に与党が「給付措置」の合意概要を公表しました。

消費税8%の時には年収510万円以下の人の住宅購入時に、消費税が10%にアップした

際には年収775万円以下の人の住宅購入時に、それぞれ給付措置が行われます。

給付措置の金額は、以下の通りです。

(住宅新報web)

なお収入要件は「世帯」ではなく「個人」にかかるため、例えば「夫500万円、妻400万円」の

2人が登記持分2分の1ずつで購入した場合、もらえる給付額は「夫:10万円×1/2=5万円」

「妻:30万円×1/2=15万円」となるとのことです。

またこの給付措置は一定の条件を満たした中古住宅購入時にも適用されるとのことで、条件としては

「買取再販など消費税課税対象となる取引」である必要があり、その他「床面積50m2以上」

「現行耐震基準を満たす住宅」「中古住宅売買時などに検査を受け、品質が確認された住宅」の

3つが要件となります。

現金給付については「消費税増税前の駆け込み需要抑止」という目的から議論されてきており、

一定の効果はあると思われるものの、一部では既に駆け込み需要と見られる動きが出てきています。

今後正式発表が出るものと思われますので、引き続き動きを注目する必要があるといえます。

タグ :消費税